Anni difficili per il rapporto tra RSA e famiglie

«Il sorriso dell’operatrice è rassicurante, le foto delle brochure incoraggianti, le recensioni positive. Eppure, per quanto le premesse siano buone, ciò non basta a farti sereno mentre il tuo caro varca la soglia della struttura».

Inizia così l’articolo della psicologa Sara Sabbadin, apparso sul numero di CURA di dicembre che si concentra sui rapporti tra RSA e famiglie, sulle inevitabili difficoltà per il familiare di affidare il proprio caro a una struttura, in un momento storico come questo. Neanche la migliore brochure può bastare a farlo sentire sereno, dice la psicologa, e prosegue: «Non bastava prima del Covid, quando sapevi di poterlo andare a trovare quanto e quando volevi; come può bastare oggi, dopo quasi tre anni di limitazioni agli accessi?».

Sono stati anni particolarmente difficili per le persone anziane, per le strutture che le accolgono e per le famiglie che a queste si devono affidare. Mentre il sipario sta per calare anche su questo 2022, se proviamo a ripercorrere con la mente questi anni, rischiamo quasi di andare in apnea.

Penso in primis a tutte le persone che non sono riuscite a sopravvivere al Covid, ma poi anche a coloro che hanno dovuto vivere troppo a lungo in RSA un isolamento forzato per la loro sicurezza; penso agli ostacoli posti alle relazioni, ai saluti mancati o stentati. E infine penso anche a tutti i professionisti della cura e della relazione che in questi anni hanno lavorato nelle strutture, con amore e spirito di sacrificio, tra molte fatiche.

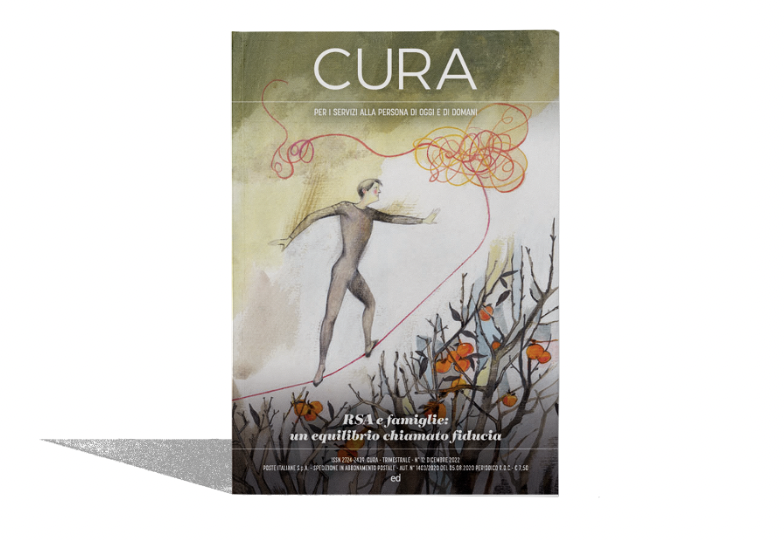

Ondata dopo andata, chiusura dopo chiusura, il professionista della cura si è trovato spesso a vestire i panni dell’equilibrista, tra le risposte da dare ai desideri di anziani e famiglie e le regole da rispettare per contenere il contagio. Un cammino delicato, su un filo sottile, con lo sguardo rivolto verso un orizzonte non sempre chiaro, spesso intricato.

Abbiamo scelto di rappresentare così in copertina il professionista: come un funambolo che deve camminare piano per restare in equilibrio sul filo; consapevole che il rapporto di fiducia con le famiglie si costruisce nel tempo, con parole chiare e con azioni oneste, sapendo che il primo “groviglio” a cui è necessario fare spazio è il sentire che la famiglia porta con sé, mentre ci affida il proprio caro.

Fiducia: di cosa stiamo parlando?

Prima di tutto c’è dunque un “groviglio” di sentimenti di cui tenere conto, che il professionista ha la responsabilità di prendere in carico. Così come è sua responsabilità anche una migliore narrazione delle regole, che sono inevitabilmente presenti in un’organizzazione, ma che è meglio non far sentire come “calate dall’alto”, trovando il giusto modo per condividere e co-costruire la cura.

In altre parole, la premessa per un buon rapporto di fiducia, è una buona comunicazione, ovvero un saper “mettere in comune” – come vuole l’etimologia della parola – il proprio fare e, prima ancora, il proprio essere e il proprio sentire.

Quel che è bene tenere presente, infatti, è che la fiducia è costituita da due componenti. Da un lato vi è una componente razionale, basata su informazioni che la persona può raccogliere grazie all’esperienza; ma dall’altro vi è una componente irrazionale molto forte: la nostra parte emotiva ci guida nell’accordare o meno fiducia a una persona, a un’organizzazione, all’altro.

In questo senso è molto interessante ricordare ciò che scriveva la prof.ssa Amy Cuddy (Harvard Business School) nel suo libro intitolato Il potere emotivo dei gesti. La docente spiegava che la prima domanda che ci poniamo – a livello istintivo – la prima volta che incontriamo una persona, è proprio: «Posso fidarmi di questa persona?». Questo vale anche per i contesti professionali dove, prima ancora di valutare le competenze, si ricerca inconsciamente il cuore dell’altro. La competenza viene infatti valutata solo dopo aver stabilito un rapporto di fiducia.

E a proposito di cuore, mi permetto di citare anche un’esperienza del tutto personale, che può essere utile per comprendere che le parole (razionali) non sono sempre l’elemento centrale per una comunicazione che punta a costruire fiducia.

Il mio pensiero volge infatti a mio padre, comunicatore esperto e brillante, che ha condiviso con tanti la sfortuna di venire a mancare per Covid.

Comunicava bene, sì. Una delle sue caratteristiche però era quella di mantenere un certo velo di pudore su quelli che erano i suoi sentimenti. In trent’anni di felice rapporto padre-figlia non mi ha mai detto una volta a chiare lettere: «ti voglio bene».

Eppure non ho parole per spiegarvi il calore che mi trasmetteva nei nostri incontri. Nei ricordi che conservo di lui, rivivo la sua gestualità accogliente, il volto intero ridente, il suo entusiasmo per la vita (sua, mia, dei miei fratelli, di tutti). Parlare con lui era sentirsi a casa per me (e credo anche per tante altre persone).

Così, devo fare uno sforzo razionale per ricordarmi che a parole non si è mai espresso sul suo affetto per me. Perché se invece lascio libera di esprimersi la mia parte emotiva – decisamente più forte – sono infiniti i «ti voglio bene» che papà mi ha detto ed è incondizionata la fiducia che ripongo in lui, ancora oggi che non è più qui.

Forse quest’aneddoto mio personale può in parte spiegare perché anche la brochure meglio confezionata non è sufficiente a far stare tranquillo il familiare. La fiducia è fatta prima di tutto di azioni, che si confermano nel tempo, in modo coerente (e da parte di tutta l’organizzazione). La fiducia, infine, è fatta di sguardi aperti e accoglienti sul mondo interiore dell’altro.

L’albero di cachi

Se dunque impariamo a “metterci in comune” con l’altro in modo autentico e profondo, la via per la fiducia è più semplice. L’idea che deve guidare i professionisti delle strutture è proprio questa: non siamo “altro” dalle famiglie, possiamo essere un tutt’uno; non c’è una “battaglia” da combattere, non ci sono parti: tutti sono attori che prendono parte attiva, si confrontano e dialogano per far sì che la cura alle persone anziane accolte in RSA sia la migliore possibile.

Dobbiamo cioè immaginare un contesto di alleanza e di pace, dentro al quale si esprimono le pratiche di cura. La competenza del professionista “funambolo” va a braccetto con l’amore delle famiglie, dato l’obiettivo comune: il bene della persona anziana.

È per questa ragione che nella copertina che avete visto sopra abbiamo scelto di inserire gli alberi di cachi. Tutto parte infatti da una storia, che provo a raccontarvi brevemente. Come sapete, il 9 agosto del 1945 venne sganciata su Nagasaki la bomba atomica, che ridusse in cenere la città. Non so se sapete però che ci fu un albero di cachi che riuscì miracolosamente a sopravvivere all’esplosione.

Più o meno cinquant’anni dopo, un arboricoltore di nome Masayuki Ebinuma, prendendosi cura dell’albero, riuscì a ottenere da esso alcune piante di seconda generazione. Ancora oggi tante piante di cachi nate da quell’albero vengono distribuite in giro per il mondo, come segno di pace generativa.

Se teniamo a mente questa storia, è più facile ricordarci il perché delle nostre fatiche. Certo sappiamo che può capitare che il professionista cada dal filo. Ma se il mondo della cura in cui si muove sarà permeato da una pace di fondo, egli potrà atterrare più morbidamente, su una distesa di alberi di cachi.